Mit dem geplanten Stopp des Kükentötens bis zum Jahresende stellt sich eine entscheidende Frage: Hat sich die Ethik des Eierkonsums damit gewandelt? Wir zeigen auf, weshalb auch diese Massnahme nichts an der grundlegenden Problematik der Eierproduktion ändert.

Eier sind bei der Schweizer Bevölkerung sehr gefragt: Im Jahr 2024 wurden in der Schweiz total 811,61 Millionen Stück konsumiert.1 Um diese enorme Nachfrage zu decken, braucht es sehr viele Legehennen: 3,8 Millionen sind es schweizweit (inkl. Zuchthennen).2 Die Eiernachfrage ist das ganze Jahr über hoch, jedoch starken saisonalen Schwankungen unterworfen. Laut «GalloSuisse», der Vereinigung der Schweizer Eierproduzenten, steigt sie kurz vor Weihnachten und Ostern stark an. Dieses Jahr war sie besonders hoch, was in der Schweiz, anderen europäischen Ländern und den USA zu einem regelrechten Eiermangel geführt hat.3 In den USA hat die Vogelgrippe die Situation noch zusätzlich verschärft.

Weshalb gibt es überhaupt «überflüssige» männliche Küken?

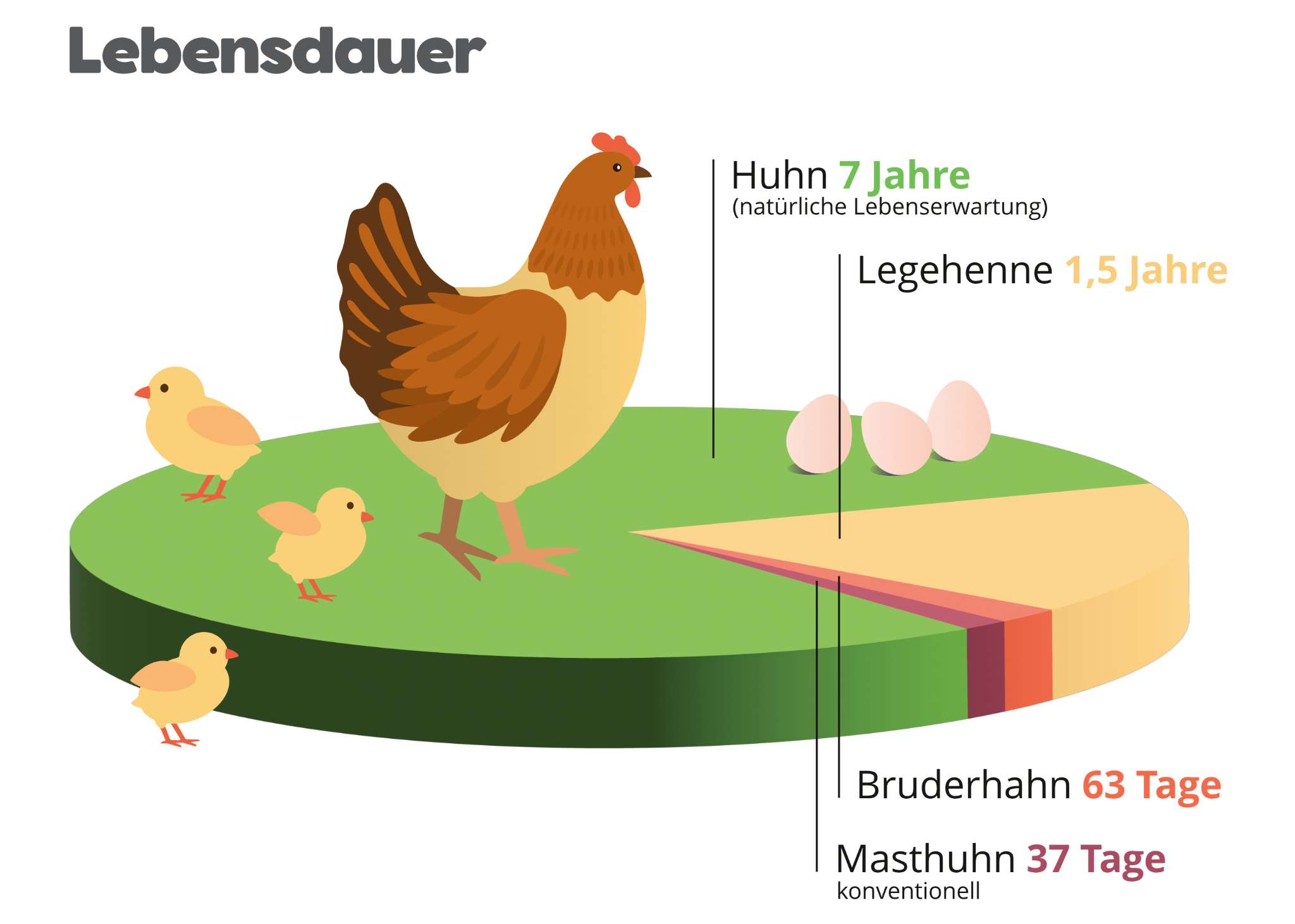

In der heutigen industriellen Tierproduktion werden für die Eierproduktion spezialisierte «Legehühner» verwendet, die darauf gezüchtet sind, möglichst viele Eier zu legen – rund 300 sind es pro Jahr. Diese Rassen setzen jedoch kaum Fleisch an und sind daher nicht für die Mast geeignet. Daher ist es gängige Praxis, dass die männlichen Küken direkt nach dem Schlüpfen getötet werden. Bei den Hühnern, die für ihr Fleisch gezüchtet werden, handelt es sich um «Mastrassen», bei denen sowohl die männlichen als auch die weiblichen Tiere (aus)genutzt werden. Meist handelt es sich um die Rasse «Ross 308», ein Huhn, das sein Gewicht innerhalb von 37 Tagen verfünfzigfacht.4 Das dies alles andere als tierfreundlich ist, versteht sich von selbst.

Eierbranche unter Druck

Da das Thema des Kükentötens in den vergangenen Jahren vermehrt in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist, steht die Eierbranche unter Druck, etwas zu ändern. So ist beispielsweise in Deutschland seit dem 1. Januar 2022 ein Gesetz in Kraft, welches explizit das Kükentöten verbietet.5 Auch in Frankreich ist die Praxis seit dem 1. Januar 2023 verboten.6 In der Schweiz ist seit 2020 das Schreddern lebender Küken verboten, was jedoch nicht bedeutet, dass die männlichen Küken nicht mehr getötet werden; sie werden nun einfach vergast (Tötung mittels CO2). Bis Ende Jahr sollen nun auch in der Schweiz keine männlichen Küken mehr getötet werden – dies verkündete die Eierbranche im August 2024.7 Dabei handelt es sich um eine freiwillige Branchenlösung. Den Eierproduzenten stehen nun drei Möglichkeiten zur Verfügung, um dieses Ziel zu erreichen:

- Geschlechtsbestimmung im Ei → nur die weiblichen Tiere werden ausgebrütet

- Schlüpfen der männlichen Tiere und aufziehen als Bruderhähne

- Verwendung sogenannter Zweinutzungsrassen

Tierfreundliches In-Ovo-Sexing?

Ab diesem Jahr kommt in der Schweiz die In-Ovo-Geschlechtsbestimmung zum Einsatz, bei der die Bruteier mittels Magnetresonanztomographie (MRT) gescannt werden. Die weiblichen Eier werden ausgebrütet, woraus Legehennen schlüpfen. Bei den männlichen Eier wird die Brut unterbrochen und sie werden für Tierfutter oder zur Biogasgewinnung verwendet. Die Industrie geht davon aus, dass die Embryonen erst ab Tag 13 Schmerzen empfinden können (von insgesamt 21 Bruttagen). Aus diesem Grund ist es gesetzlich erlaubt, Eier mit unerwünschten männlichen Küken bis zu diesem Tag zu Biogas zu verarbeiteten. Die Geschlechtserkennung im Ei ist eine eher neue Technologie, die zwar mittlerweile Marktreife erlangt hat, sich jedoch noch nicht etabliert hat. Ein wesentlicher Grund dürften die hohen Kosten sein: Laut GalloSuisse kostet die Technologie Fr. 3.- pro Küken. Die Eier sollen dadurch pro Stück rund 1,5 Rappen teurer werden. Wie dies in der Praxis konkret aussieht, schreibt die Branche den Produzierenden nicht vor.

Zweinutzungshuhn als Lösung?

Der Branchenverband «Bio Suisse» hat beschlossen, dass ab 2026 Schluss mit dem Kükentöten sein soll und alle männlichen Küken aufgezogen werden sollen.8 Der Verband verweigert eine Geschlechterbestimmung im Ei, was bedeutet, dass Bio-Betriebe entweder Zweinutzungshühner einsetzen oder die männlichen Legehühner als «Bruderhähne» aufziehen müssen. Das sogenannte Zweinutzungshuhn ist eine neue Züchtung, die Mast- und Legeleistung vereint, wobei in beiden Bereichen eine geringere Leistung erzielt wird, als bei spezialisierten Rassen. Die andere Möglichkeit ist die Aufzucht der männlichen Legehühner als Bruderhähne, die in der Regel für rund 67 Tage gemästet werden. Diese beiden Ansätze verhindern jedoch lediglich den Tod im Kükenalter; sobald die Hähne aufgezogen sind, werden sie dennoch getötet und ihr Fleisch zu Würsten oder Nuggets verarbeitet. Ob es für das Tier einen Vorteil darstellt, zuerst noch gemästet zu werden, bevor es ohnehin getötet wird, bleibt fraglich. Insbesondere bei konventioneller Haltung, bei der den Junghähnen nur wenig Platz zur Verfügung steht, kann davon ausgegangen werden, dass es sich eher um eine Leidverlängerung denn -minderung handelt.

Fazit: Eierproduktion bleibt problematisch

Die aufgezeigten «Lösungen» machen deutlich, dass für die Eierproduktion nach wie vor Hühner sterben müssen – sei es als Bruderhahn oder Zweinutzungshuhn. Auch die Legehennen werden nach eineinhalb Jahren, wenn ihre Legeleistung allmählich nachlässt, getötet. All dies macht deutlich, dass auch diese Änderungen nicht dazu führen, dass Eier nun mit guten Gewissen gegessen werden können. Es ist zudem fraglich, ob es der Schweizer Eierbranche wirklich gelingt, das Vorhaben bis Ende Jahr umzusetzen. Es wäre nicht das erste Mal, dass es scheitert, hat die Branche doch bereits im Jahr 2022 grossspurig verkündigt, dass bald Schluss sein soll mit dem Kükentöten. So oder so ist klar: Pflanzliche Ei-Alternativen sind und bleiben die tierfreundlichste Alternative.

- Eier. (2024, 25. September). Datenportal Agrarmärkte & Lebensmittelmärkte Schweiz. https://www.agrarmarktdaten.ch/markt/eier

- Agrarbericht 2024 – Fleisch- und Eierproduktion. (o. D.). https://www.agrarbericht.ch/de/produktion/tierische-produktion/fleisch-und-eierproduktion#:~:text=Der%20Gefl%C3%BCgelbestand%20ist%20zahlenm%C3%A4ssig%20der,demselben%20Niveau%20wie%20im%20Vorjahr

- Ei, Ei, Ei! Droht der Schweiz bis Ostern eine Eierknappheit? (o. D.). Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). https://www.srf.ch/news/dialog/ei-ei-ei-droht-der-schweiz-bis-ostern-eine-eierknappheit

- Proviande (2024, 5. September). Facts & Figures: Schweizer Pouletfleisch. Schweizer Fleisch. https://schweizerfleisch.ch/warum-schweizer-fleisch/facts-figures-schweizer-pouletfleisch#:~:text=H%C3%BChner%20und%20H%C3%A4hne%20der%20Rasse,diese%20Tiere%20innerhalb%20von%20ca

- Töten männlicher Küken verboten: BZL. (o. D.). https://www.landwirtschaft.de/tier-und-pflanze/tier/gefluegel/toeten-maennlicher-kueken-verboten

- Fin de l’élimination des poussins mâles en filière poules pondeuses au 1er janvier 2023. (o. D.). Ministère De L’Agriculture Et De La Souveraineté Alimentaire. https://agriculture.gouv.fr/fin-de-lelimination-des-poussins-males-en-filiere-poules-pondeuses-au-1er-janvier-2023

- Würgler, D., Zumkehr, D., Eierbranche, GalloSuisse, Orbem & Vencomatic Group. (2024). Schweizer Branchenlösung zum Ausstieg aus dem Kükentöten.

- Bio Suisse. (2022, 7. November). Küken sollen leben. Bio Suisse. https://www.bio-suisse.ch/de/biosuisse-erleben/blog/posts/2021/11/kueken-sollen-leben.html