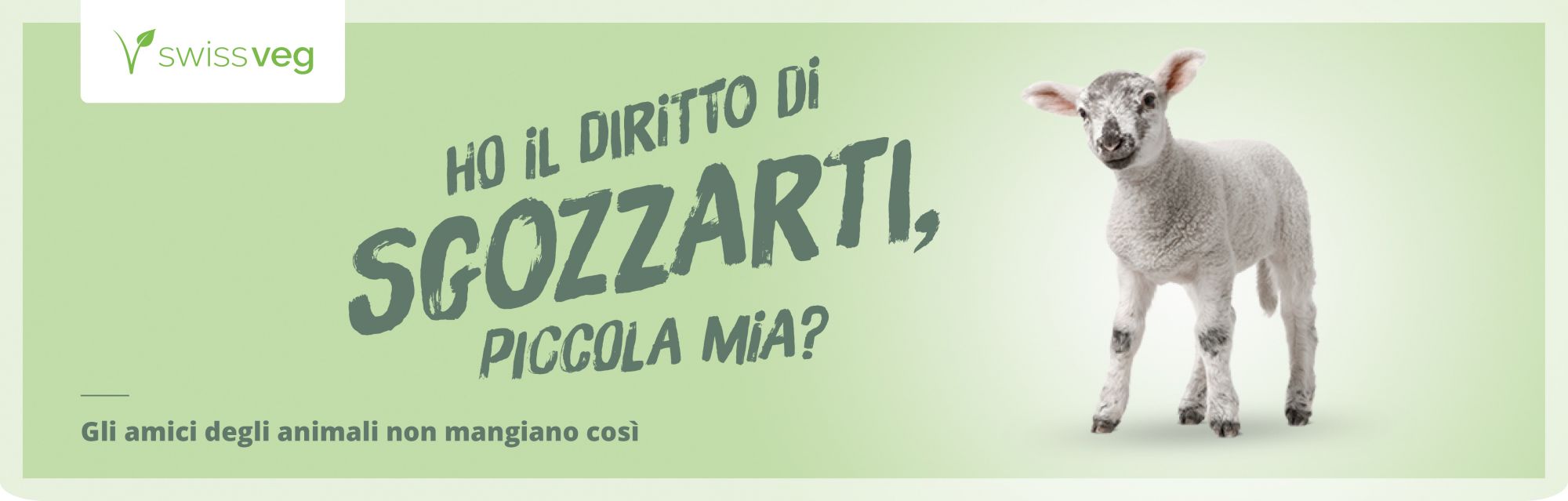

Das Schaf – ein Tier, welches einfach liebenswert ist! Schafe sind soziale, sanfte Tiere, welche täglich viel Unrecht erfahren. 2017 wurden in der Schweiz über 240'000 Schafe geschlachtet.1 Nebst dem Herstellen von Fleisch- und Milchprodukten wird das Schaf auch aufgrund seiner Wolle ausgebeutet. Auf dieser Seite berichten wir über alle Facetten rund um das Schaf – von seiner Geschichte, seinem Leiden, seinen Bedürfnissen und Fähigkeiten!

Fakten und Interessantes

Steckbrief

- Schafe sind Pflanzenfresser: Schafe gehören zu der Gruppe der Herbivoren und fressen hauptsächlich Gras, Kräuter, frische Äste, Samen, Körner, Heu, Wurzeln, Knollen und andere Pflanzen.

- Schafe sind sanft: Schafe sind sehr sanfte Tiere und gehören zu den ersten Lebewesen, die vom Menschen domestiziert wurden.

- Schaf ist nicht gleich Schaf: Ein männliches Schaf nennt man Bock oder Widder, ein weibliches Tier heisst Mutterschaf, Aue oder Zibbe.

- Schafe sind sozial: Die Tiere sind sehr sozial, bauen Freundschaften auf, kämpfen nur sehr selten und empfinden Trauer, wenn eines ihrer Herdenmitglieder stirbt.

- Schafe entscheiden Dinge: Schafe sind in der Lage, bewusste Entscheidungen zu treffen. Ihre Gehirngrösse und Struktur gleichen deren einiger Primatenarten.

- Schafe haben interessante Augen: Genau wie Ziegen haben Schafe waagerecht langgezogene Pupillen und seitlich angeordnete Augen. Als Fluchttiere haben sie so ein weiteres Sehfeld, um potenziellen Raubtieren zu entkommen.

- Schafe sind wetterfühlig: Schafe sind sehr wetterfühlig und werden nervös, wenn ein Gewitter droht.

- Schafe sind emotionsgeladen: Studien haben ergeben, dass Schafe verschiedene Emotionen wie Angst, Wut, Verzweiflung, Langeweile, Ekel und Glück empfinden können.

- Schafe erkennen Gesichter: Schafe haben hochentwickelte Fähigkeiten zur Gesichtserkennung. Sie entwickeln individuelle Sympathien, können sich mindestens 50 Gesichter ihrer Artgenossen merken und zehn von Menschen über zwei Jahre. Zudem sind sie in der Lage, Gesichtszüge zu unterscheiden.

- Schafe wedeln während dem Trinken mit dem Schwanz: Nur wenige Minuten nach der Geburt stehen Lämmer auf, um am Euter der Mutter zu trinken. Ein typisches Merkmal, wenn beim Trinken alles gut läuft, ist das Schwanzwedeln.2

Interessantes

Schafe sind eine Gattung der Säugetiere, wobei aus dem Wildschaf schliesslich das Hausschaf, welches auf dieser Seite besprochen wird, gezüchtet wurde. Wildschafe sind sowohl am Mittelmeer wie auch in kalten Regionen wie Sibirien oder Alaska zu finden. Aufgrund ihrer Kletterfähigkeit können sie gut im Gebirge leben. Es hat sich die Auffassung durchgesetzt, dass das Hausschaf vom armenischen Mufflon abstammt. Als sehr genügsames und robustes Tier beschrieben, frisst das Schaf oft hartes oder zähes Futter, ist jedoch wählerischer als Ziegen oder Esel. Schafe sind ebenfalls sehr anpassungsfähige Tiere, was klimatische Bedingungen betrifft. 3

Erwachsene Tiere werden Bock oder Widder (männlich) oder Mutterschaf, Aue oder Zibbe (weiblich) genannt. Ein Lamm ist ein Jungtier, das nicht älter als ein Jahr ist. Unter Hammel versteht man ein männliches, kastriertes Tier, welches älter als ein Jahr ist. Schafe erreichen ein Alter von 10-12 Jahren.

Schafe werden seit mehreren tausend Jahren als Milch-, Fleisch- und Felllieferant domestiziert. Nebst dem wird aus Schafen Rohmaterial für Leime, Kerzen, Seife und kosmetische Produkte gemacht. Der Schafdarm wird oft für Saiten von Musikinstrumenten und Tennisschlägern verwendet. Die wichtigsten Produktionsrichtungen sind jedoch klar Fleisch und Wolle.

Was nicht immer sofort ersichtlich ist: Schafe werden heute insbesondere auch als Landschaftspfleger genutzt. Sie erhalten Grünflächen oder Landschaftsformen wie die Heide in ihrer Form und Funktion, welche sonst zu versteppen oder zu verwalden drohen. 4

Heute sind die Schafe vor allem deshalb nötig, weil zuvor Wildtiere wie Rehe und Hirsche, welche dieselbe Funktion natürlicherweise übernehmen, mit der Jagd zurückgedrängt wurden. Die Grünflächen werden vor den Wildtieren mit Zäunen geschützt – und können dieser Funktion nicht nachkommen. Es trifft zwar zu, dass die Schafe dies etwas effektiver tun, denn sie fressen alles kahl und sind nicht so wählerisch. Die Natur würde aber auch ohne das landwirtschaftliche Eingreifen funktionieren.

In der Schweiz leben rund 400 000 Schafe. Neben Fleisch-, Milch- und Wollproduktion erlangt bei uns die Schafhaltung eine immer grössere Bedeutung für die oben beschriebene Landschaftspflege. 5

Bedürfnisse

Bewegen

Schafe sind ausgesprochene Herdentiere und werden in Gruppen gehalten. Die Gruppe funktioniert jedoch nur, wenn allen Tieren genügend Platz zur Verfügung steht. Genügend Bewegung ist wichtig und wirkt sich positiv auf Gesundheit, Kondition und Fruchtbarkeit der Tiere aus. Schafe dürfen deshalb keinesfalls angebunden werden. Die Tiere werden oft extensiv und draussen gehalten, was ihnen viel Auslauf ermöglicht. Jedoch brauchen sie Schutz vor grosser Hitze oder starker Nässe und Kälte. Diesen suchen sich Schafe in einem trockenen, windgeschützten Unterstand. Wichtig dabei ist, dass dieser gross genug ist für alle Tiere.6

Ruhen

Schafe sind vorwiegend tagaktiv, ruhen aber auch tagsüber, wenn es sehr heiss wird und weiden dann dementsprechend nachts. Sie brauchen genügend Platz, damit sie entspannt liegen und sich ausruhen können. Schafe suchen sich dafür einen sauberen, trockenen und zugfreien Liegebereich aus. Die Tiere haben nur kurze Schlafphasen von jeweils einer halben Stunde und fressen die meiste Zeit.7

Fressen

Schafe grasen während 4-5 Fressperioden insgesamt 8-10 Stunden pro Tag. So viel Zeit benötigen die Tiere schliesslich auch für das Wiederkäuen. Je nach Rasse nehmen ausgewachsene Tiere zwischen 3 und 10 Kilogramm Grünfutter auf, was circa 10% ihres eigenen Körpergewichts darstellt. Bezüglich der Futterart sind Schafe relativ anspruchslos und sehr anpassungsfähig. Wichtig ist die Sauberkeit des Futters. Schafe meiden Futtertröge und Tränken, welche verschmutzt sind. Der Wasserbedarf eines Schafes variiert je nach Leistung, Nahrung und Jahreszeit. Schafe sind sehr durstig, wenn die Nahrung trocken und die Temperaturen hoch sind. 6

Fortpflanzung und Stillen

Das Mutterschaf (die Aue) bringt nach einer fünfmonatigen Tragezeit in der Regel ein bis zwei Lämmer zur Welt. Wenn die Geburt kurz bevorsteht, wird das Mutterschaf nervös und verlässt die Herde, um einen ruhigen Platz zu suchen. Ist das Lamm auf der Welt, wird es von der Mutter abgeleckt (geruchliche Prägung), was für die Bindung zwischen Mutter und Lamm sehr wichtig ist. Bei Schafen ist eine ausgeprägte Mutter-Kind-Beziehung für das Wohlbefinden des Lamms sehr wichtig. Eine Stunde nach der Geburt können Lämmer in der Regel bereits stehen und haben das erste Mal gesaugt. Die Aufnahme der Kolostralmilch ist für das Überleben der Tiere in den ersten 12 Stunden sehr wichtig, da sie das Lamm mit Immunstoffen, wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen versorgt. Mutterschafe (welche kurz vor dem Ablammen sind) sowie neugeborene Lämmer sind gegenüber Umwelteinflüssen sehr empfindlich.5

Sozialkontakt

Das mitunter auffälligste Merkmal von Schafen ist ihr ausgeprägtes Herdenverhalten. Die Tiere zeichnen sich durch eine geringe Aggressivität aus und besitzen kaum ausgeprägte Rangbeziehungen. Innerhalb der Herde sind viele Aktivitäten stark synchronisiert. Wenn sich die Tiere beispielsweise in Gefahr fühlen, fliehen sie gemeinsam.

Schafe mögen es sehr, nahe beieinander zu stehen oder liegen. Aufgrund dieses Bedürfnisses ist es wichtig, Schafe niemals alleine zu halten. Selbst wenn ein Tier aufgrund des Ablammens oder einer Krankheit vorübergehend von der Herde getrennt wird, muss das betroffene Tier Sichtkontakt zu seinen Artgenossen haben.5

Haltungsformen

Schafrassen lassen sich bezüglich ihres Ausbeutung durch den Menschen in vier Gruppen einteilen: Wollschafe, Fleischschafe, Milchschafe und Landschafe. Die Haltung der Schafe richtet sich dabei nach ihrer Nutzung: die extensive Haltung dient vor allem zur Produktion von Wolle und Fleisch. Hier werden die Tiere oft draussen gehalten. Diese Haltungsform, welche Weidehaltung genannt wird, entspricht den Schafen am meisten und ist das häufigste Haltungssystem in allen Ländern. Nebst der extensiven Haltung existiert die intensive Haltung, welche vor allem zur Milchproduktion genutzt wird.8

Auch in der Schweiz werden Schafe zum Teil unsichtbar in ganzjähriger Stallhaltung gehalten. In diesem Kapitel sollen beide Formen vorgestellt werden.

Intensivhaltung

Obwohl die Intensivhaltung von Schafen eher selten anzutreffen ist, werden sowohl im Ausland wie auch in der Schweiz Schafe unter unwürdigen Verhältnissen in Massentierhaltung gehalten. Die Tiere besitzen dabei nur wenig Platz und die Lämmer werden deutlich früher von ihren Müttern getrennt, als dies bei der extensiven Haltung der Fall ist. Von der Öffentlichkeit und den KonsumentInnen wird dies kaum wahrgenommen, weil es nicht sichtbar ist. Deshalb ist die Illusion weit verbreitet, Schafe würden grundsätzlich geweidet und relativ natürlich gehalten.9

Weidehaltung

Die extensive Haltung von Schafen zeichnet sich durch eine grossflächige Landnutzung mit geringem Viehbesatz aus. Dabei reicht sie von einer eingezäunten Haltung von kleineren Tiergruppen im Flachland bis zur Haltung von grösseren Tiergruppen auf nicht eingezäunten Weiden. Diese Haltungsform mag idyllisch klingen, doch es sei darauf verwiesen: es ist nicht Tierliebe, sondern oft Bequemlichkeit, dass Schafe draussen gehalten werden. Schöne, saftige Wiesen haben die Tiere selten zur Verfügung. Oftmals werden sie auf einer mit Elektronetzen eingezäunten Parzelle alleine gelassen. Wiesen sind da zum Teil abgefressen, es fehlt an Wasser und einem vorgeschriebenen Unterstand, und die Tiere sind der kalten Nässe oder der Hitze schutzlos ausgeliefert.10

Es sieht zwar idyllisch aus, wenn Schafe auf einer grünen Wiese liegen, jedoch erkennt man beim genaueren Hinsehen oft, dass viele Schafe mager sind, humpeln oder an der berüchtigten Schafkrankheit Moderhinke leiden. Diese entsteht durch Haltung der Tiere auf permanent feuchtem Boden und mangelnder Klauenpflege. Sie führt zu extrem schmerzhaften Klauenentzündungen. Im Sommer leiden die Tiere oftmals unter Durst und im Winter, wenn sie eingestallt werden, haben sie zu wenig Platz zur Verfügung.1

Zucht

Schafe werden je nach Verwendungszweck unterschiedlich gezüchtet. Die Tiere werden für die Zucht nach der äusseren Erscheinung, der Wolle und der Bemuskelung ausgewählt. 5

Milchschafe

Schafe ernähren sich von Weidegras Das Weidegras darf aber weder zu jung, noch zu alt sein. Zu junges Gras bedeutet, dass die Tiere aufgrund des zu hohen Eisengehaltes und des zu niedrigen Rohfasergehaltes Durchfall erleiden. Zu altes Gras wiederum hat zu wenig Eiweiss und zu viele Kohlenhydrate, welche schwer verdaulich sind. Die Milchleistung geht in diesem Fall zurück und Lämmer werden weniger gut genährt. Oft werden Milchschafe eingezäunt, damit sie nicht weglaufen und „nicht zu viel frisches Gras fressen können“. Dies geschieht häufig durch Elektronetze. Daneben werden die Tiere auch mit Diagonal- oder Knotengitter eingezäunt. 12Wären sie in der freien Natur, könnten sie sich selbst aussuchen, wo sie grasen und hätten diese Probleme nicht.

Milchschafe werden in der Regel zweimal pro Tag gemolken. Wird ein Lamm oder mehrere Lämmer geboren, will die Mutter diese umsichtig betreuen säugen. Die Lämmer benötigen die Muttermilch mindestens während dreier Monate. In der Milchindustrie werden sie danach von ihren Müttern getrennt und die Milchschafe bis zum Ende der Laktation gemolken. Da die Lämmer in den ersten drei Monaten jedoch beinahe die halbe Jahresmilchmenge trinken, werden sie oftmals viel früher von ihren Müttern getrennt, was mit viel Leid verbunden ist. Lämmer, welche für die Nachzucht bestimmt sind, kommen auf eine separate Weide. Überzählige Lämmer werden entweder verkauft oder geschlachtet. Mutterschafe, deren „Geburtsleistung“ nachlässt, werden ebenfalls geschlachtet.13

Fleischschafe

In den letzten Jahren hat in der Schweiz ein Aufschwung der Milchschafhaltung stattgefunden. Aus diesem Grund fallen mehr Lämmer zur Lammfleischproduktion an. Die süssen Babies werden im zarten Alter von wenigen Monaten bereits geschlachtet, um auf dem Teller zu landen. Die sogenannten Mastlämmer kommen aus der Milch- oder Mutterschafhaltung. Viele Lämmer aus der Milchschafhaltung werden bereits nach einer Woche von ihrer Mutter getrennt. Bis zum Lebendgewicht von 15 Kilogramm werden die Lämmer an einem Automaten mit Milchersatz getränkt. Bei der Mutterschafhaltung werden Lämmer entweder extensiv mit der Mutter auf einer Weide gehalten oder intensiv bei den Müttern gehalten, bis sie nach drei Monaten abgesetzt und ausgemästet werden.14[Nach etwa vier bis zwölf Monaten werden die Tiere geschlachtet, obwohl sie ein Alter von 10 - 12 Jahren erreichen könnten.

Wollschafe

Viele Menschen begrüssen Kleidungsstücke aus Wolle, da diese als besonders warm und qualitativ hochwertig gelten. Auch beim Hausbau wird Wolle gerne als Isolationsmaterial verwendet. Das Geschäft mit Wolle floriert weltweit. Schweizer Wolle findet man heute jedoch kaum noch im Handel, da diese gegenüber importierter Wolle nicht konkurrenzfähig ist. Stattdessen wird sie oftmals einfach verbrannt. Wolle ist zum Entsorgungsproblem geworden.

Ein Grossteil der weltweiten Wollproduktion stammt vorwiegend von Merino-Schafen. Diese Wollschafe werden darauf gezüchtet, faltige Haut zu bekommen, damit umso mehr Wolle entsteht, was den Profit pro Tier erhöht. In heissen Monaten sterben viele Schafe wegen der Übermenge an Wolle. Zudem sammeln sich in den Hautfalten Feuchtigkeit und Urin an, was Fliegen anzieht. Diese legen ihre Eier in die Falten ab und die später entstehenden Larven können Schafe regelrecht auffressen. Damit dies verhindert wird, gibt es das sogenannte „Mulesing“. Bei dieser Methode werden Lämmer zwischen Metallstäben fixiert, um ihnen oftmals ohne Betäubung Fleischstücke rund um den Schwanz abzuschneiden, damit sich eine vernarbte Fläche bildet, welche von den Fliegen nicht mehr heimgesucht wird. Die Methode ist äusserst barbarisch und die Tiere leiden immens. Mehr Informationen zu dieser Methode gibt es im Kapitel Eingriffe zu lesen. Das Scheren der Schafe wird nach Masse bezahlt, nicht pro Stunde. Das bedeutet, dass die Tiere oftmals rücksichtslos behandelt werden. Auch führt das Fixieren der Schafe immer wieder zu Verletzungen. Um ultra-feine Wolle zu generieren, werden Wollschafe in Intensivhaltung gehalten. Sie sehen nie eine Weide, können sich nie frei bewegen und werden in kleinen, einzelnen Abteilen eingesperrt. Werden die Schafe älter, werden sie schliesslich zum Schlachten verkauft.15

Landschafe

In der Schweiz gewinnen behirtete Schafherden mehr und mehr an Bedeutung in der Landschaftspflege. Die Tiere werden oft in hügeligen oder steilen Gebieten gehalten, wo kaum gemäht werden kann. Da die Bewirtschaftung solcher Landflächen nicht besonders rentabel ist, bietet sich das Schaf als günstiger Landschaftspfleger an. Schafe, welche ohne Aufsicht auf der Alp sind, weiden grossflächig Gras ab, welche für Wildtiere wichtig sind.5Die Nutztierindustrie konkurriert unsere Wildtiere.

Das Walliser Landschaf gilt dabei als „besonders geeignet für die Landschaftspflege“. Diese Tiere fressen auch ausgereiftes Gras, sind somit genügsame Raufutterverwerter. Sie mögen Rinden und Blattwerk, was sie zu geeigneten Partnern für die Pflege von Waldweiden und Trockenwiesen macht. Das Walliser Landschaf wird als Mehrnutzungstier bezeichnet, da es auch für seine Wolle und sein Fleisch gezüchtet wird.16

Nutzung

Schafe werden in der Schweiz insbesondere für die Fleisch- und die Milchproduktion gezüchtet. In diesem Kapitel sollen die verschiedenen Produktionszweige vorgestellt sowie auf die damit verbundenen Leiden der Schafe eingegangen werden. Dazu gehören auch die Transporte, die Betäubung und die eigentliche Schlachtung der Tiere.

Fleisch- und Milchproduktion

Schaffleisch wird im Gegensatz zu Schweine-, Rind- und Hühnerfleisch in der Schweiz eher selten gegessen. Trotzdem wurden im Jahr 2017 über 240 000 Schafe geschlachtet. Dies deckt circa 37% des Gesamtkonsums ab. Die restlichen 63% Schaffleisch werden aus dem Ausland importiert. Pro Kopf werden jährlich circa 1.2 Kilogramm Lamm- oder Schaffleisch gegessen. Schafe werden in der Schweiz zu 80% für Fleischprodukte und zu 20% für Schafmilchprodukte gehalten. Die Anzahl der Milchschafe nimmt jährlich zu. Dies könnte daran liegen, dass Schafmilch durchschnittlich besser vertragen wird als Kuhmilch. Im Jahr 2015 wurden 5800 Tonnen Schafmilch produziert.17

Transport, Betäubung und Schlachtung

Sind Schafe zur Schlachtung bestimmt, müssen sie zum Schlachthof transportiert werden. Die Transporte stellen für jedes Tier eine Belastung dar. In der Schweiz dürfen Viehtransporte nicht länger als sechs Stunden dauern. 24

Beim Schlachthof angekommen, werden die Tiere in der Regel eine gewisse Zeit provisorisch eingestallt, bevor sie schliesslich getötet werden. Die Betäubung erfolgt bei den Schafen entweder anhand eines Bolzenschusses durch das Gehirn oder anhand einer elektrischen Betäubung, wobei Elektroden an Kopf und/oder Rücken und/oder Herz angebracht werden, welche Strom durch den Körper des Tieres fliessen lassen. Der anschliessende Entblutungsschnitt muss bei der Bolzenschussbetäubung innerhalb von 60 Sekunden, bei der elektrischen Betäubung innerhalb von 20 Sekunden erfolgen. 18

Immer wieder kommt es vor, dass Tiere nicht korrekt betäubt werden und die Tötung bei lebendigem Leib miterleben. In der Schweiz wurden im Jahr 2018 zwei Waadtländer Schlachthöfe angezeigt, da diese einen brutalen Umgang mit den Tieren zeigten. Bilder zeigen, wie Schafe vergeblich mit der Betäubungszange einzufangen versucht werden. Die Tiere werden unsanft an den Beinen durch die Räume gezogen. Sie versuchen zu fliehen, sind gestresst, während neben ihnen tote Tiere hängen. Da die Betäubung nicht korrekt gelingt, sind sie beim Entblutungsschnitt bei Bewusstsein und erleben höllische Qualen. 19

Wollproduktion

Aufgrund der grossen Nachfrage nach synthetischen Fasern führt das Geschäft mit der Wolle heute oftmals zum Verlust. Ein Fünftel der produzierten Wolle in der Schweiz wird gar verbrannt, weil keine Verwertungsmöglichkeiten erwünscht sind. Wolle, welche weiterverarbeitet wird, erhält Subventionen. Laut dem Bundesamt für Landwirtschaft produzieren die in der Schweiz gehaltenen Schafe etwa 900 Tonnen Rohwolle pro Jahr. Die Hälfte davon wird im Ausland weiterverarbeitet. 20

Die meiste Wolle stammt nicht aus der Schweiz, wo es nur noch wenige wollverarbeitende Betriebe gibt. Weltweit werden in fast 100 Ländern jährlich rund 2,2 Millionen Tonnen Wolle produziert, das meiste davon in Neuseeland, China und allen voran in Australien. Dort produzieren mehr als 125 Millionen Schafe über 20% des weltweiten Wollaufkommens, wobei 50% zu den Merinoschafen gehören, dem weltweit häufigsten Feinwollschaf. Im Durchschnitt ist das geschorene, noch vollständig zusammenhängende Wollkleid drei bis fünf Kilogramm schwer, wobei die Hälfte des Gewichts Schmutz, Wollfett, Schweiss und Pflanzenreste sind. Merinowolle wird in Oberbekleidung, Sportkleidung, Strickwaren, Strümpfen, Socken und als Handstrickgarn verwendet. 21

Das Geschäft mit der Wolle ist ein blutiges und schmerzhaftes. Tiere, welche speziell für die Wolle gezüchtet werden, besitzen oftmals sehr faltige Haut, wobei sich Fliegen einnisten und zu Verstümmelungen der Tiere führen können. Die Tiere schwitzen enorm unter ihrem dichten Wollkleid. Damit die Fliegenplage eingedämmt werden kann, findet bereits bei jungen Lämmern das sogenannte Mulesing statt. 9

Wer sich in der Schweiz Wollprodukte wie zum Beispiel Kleidung kauft, hat es in der Regel mit ausländischer Wolle zu tun, die aus einer Produktion stammt, die mit viel Tierleid verbunden ist. Das Leid ist rund um die Wollgewinnung noch längst nicht zu Ende: Wenn die Wollproduktion der Schafe nachlässt, werden auch die älteren Tiere mit etwa sechs Jahren zum Schlachten verkauft. Ihre natürliche Lebenserwartung liegt bei bis zu 10-12 Jahren. Abermillionen Schafe werden jedoch nicht in einem nahegelegenen Schlachthaus getötet, sondern auf Schiffe verfrachtet und auf eine lange, beschwerliche Reise geschickt. Australien ist weltweiter Exportmeister im Lebendtransport von Schafen. Das Verladen und die anschließende Reise auf dem Schiff sind für die Tiere enorm stressig und verursachen Aggressionen und Angst. Dicht gedrängt werden bis zu 75 000 Schafe auf ein Schiff gesperrt. 26 An Bord stehen die Tiere teils mehrere Wochen in ihren eigenen Fäkalien, sind Temperaturen von bis zu 40° Celsius ausgeliefert und bekommen ungewohnte Nahrung in Form von Pellets, die sie häufig ablehnen. Viele Tiere sterben unterwegs an den Folgen eines Hitzeschlags oder erliegen Stress, Traumata und Erkrankungen. 27

Wer Wollprodukte trägt, unterstützt mit grosser Wahrscheinlichkeit auch diese Tierquälerei.

Störung des Sozialverhaltens

Wenn die Bedürfnisse von Schafen nicht erfüllt sind, entwickeln die Tiere Verhaltensstörungen. Dies ist beispielsweise bei der Intensivhaltung der Fall. Die Tiere haben zu wenig Platz und können keine sozialen Kontakte pflegen. Das Leben ist eintönig, was die Schafe apathisch werden lässt. Da die Tiere nicht ins Freie gehen können, um ungestört und grossflächig zu grasen, beginnen sie, sich hin und her zu wiegen oder beissen an Holzstäben und Drähten der Stallungsvorrichtungen herum. Dieses Verhalten, das sich in wiederholten und gleichbleibenden Handlungen zeigt, welche keine Funktion haben, nennt man Stereotypie.15

Eingriffe

Kürzen des Schwanzes

In der Schweiz ist es erlaubt, Schwänze von bis zu 1 Woche alten Lämmern ohne Betäubung zu kürzen. Die Schwänze werden gekürzt, um eine Verschmutzung des Hinterns der Tiere beispielsweise im Fall von Durchfällen zu vermeiden. Der Schwanzstummel muss nach dem Eingriff den After bedecken.22 Die Prozedur ist für die jungen Tiere sehr schmerzhaft.

Kastration

Männliche Lämmer werden in der Regel kastriert, da deren Geschlechtsreife Unruhe in die Herde bringen kann. In der Schweiz ist es verboten, Lämmer ohne Betäubung zu kastrieren. Jedoch dürfen Tierhalter ihre Tiere bis im Alter von zwei Wochen selbst kastrieren, wenn sie dazu zuvor einen Kurs abgelegt haben.22

Mulesing

Die Mulesing-Methode beschreibt die Entfernung von Hautlappen um den Schwanz von Schafen. Diese Entfernung wird mit einer Schere vollzogen, wobei im Ausland oftmals ohne Betäubung grosse Hautfetzen herausgeschnitten werden. Ziel ist es, den Fliegenbefall, welcher bei Schafen zu Entzündungen und Krankheiten bis zum Tod führen kann, einzudämmen, da sich Fliegen weniger auf einer vernarbten, glatten Haut absetzen. Oftmals ist es jedoch so, dass durch diesen Eingriff erst recht Entzündungen entstehen. Die Tiere leiden darunter immens. Um diese Tierquälerei einzudämmen, müssen eine bessere Kontrolle von Herden sowie der Verzicht auf die Zucht von faltigen Schafrassen wie das Merinoschaf stattfinden.15

Mulesing ist in der Schweiz nicht verbreitet, allerdings ist auch die Wollindustrie hier nicht rentabel und kaum vorhanden. Produkte aus Wolle stammen in der Regel aus dem Ausland.

Aline Trede hat im März 2019 eine Motion zur Deklarationspflicht für Mulesing-Merinowolle und deren Produkte eingereicht.25

Laut Kaspar Jörger, Leiter des Tierschutzes des Bundesamtes für Veterinärwesen, wäre Mulesing in der Schweiz ohne Vollnarkosen nicht möglich.

«Auch wenn Schafe ihre Schmerzen nicht zeigen, sie leiden. Schafe haben als Säugetiere die gleichen Schmerzempfindungen wie Menschen. Darum sind die zwei grossen Wunden, die nach dem Wegschneiden der zwei grossen Hautlappen am Oberschenkel, sehr schmerzhaft. Es tut sehr weh, sowohl im Moment des Schneidens, aber auch langfristig, wenn die Wunde verheilt. Und sich dabei oft entzündet und anschwillt, was sicher auch Langzeitschmerzen verursacht», sagt Kaspar Jörger weiter.28

Auswirkungen des Tierschutzgesetzes

Leider wird im Tierschutzgesetz nicht festgelegt, was man unter den Bedürfnissen von «Nutztieren» versteht. Es ist auch nicht festgehalten, was genau mit Misshandeln und starker Vernachlässigung gemeint ist. Das Gesetz lässt deshalb viel Interpretationsspielraum und schützt die Tiere kaum wirkungsvoll. Privatpersonen und Tierschutzorganisationen haben zudem keine Möglichkeit bei Verstössen gegen Tierhalter zu klagen. Sie können einen Fall lediglich beim kantonalen Veterinäramt melden, der dann die Zustände vor Ort anschaut. Was jedoch fehlt ist ein effizienter Vollzug. Unangemeldete Kontrollen und eine konsequente Durchsetzung der geltenden Tierschutzbestimmungen fehlen, auch die Durchsetzung von empfindlichen Sanktionen gegenüber den Tierhaltern würde helfen zu vermeiden, dass Tierleid sich auszahlt. Genauere Auskunft: Schweizer Tierschutzgesetz.23

- Schlachtzahlen Schweiz, Swissveg, zuletzt aufgerufen am 29.10.2020

- 10 Fakten über Schafe, Vier Pfoten, zuletzt aufgerufen am 29.10.2020

- Schafe, Klexikon, zuletzt aufgerufen am 29.10.2020

- Hausschaf, Wikipedia, zuletzt aufgerufen am 29.10.2020

- Schafe richtig, Zürcher Tierschutz, zuletzt aufgerufen am 29.10.2020

- Haltung von Schafen und Lämmern, BLV, zuletzt aufgerufen am 29.10.2020

- Schafe, Wikipedia, zuletzt aufgerufen am 29.10.2020

- Schafproduktion, Wikipedia, zuletzt aufgerufen am 29.10.2020

- Intensivhaltung, VGT, zuletzt aufgerufen am 29.10.2020

- Weidehaltung, VGT, zuletzt aufgerufen am 29.10.2020

- Das Leiden der Schafe und Lämmer, Peta, zuletzt aufgerufen am 29.10.2020

- Weidetechnik, OFM, zuletzt aufgerufen am 29.10.2020

- Entwicklung der Lämmer, OFM, zuletzt aufgerufen am 29.10.2020

- Neue Mastformen, UFA-Revue, zuletzt aufgerufen am 29.10.2020

- Wolle - ein Tierquälerprodukt, VGT, zuletzt aufgerufen am 29.10.2020

- Walliser Landschaft, pro specie rara, zuletzt aufgerufen am 29.10.2020

- Schafe werfen wenig ab, Tierwelt, zuletzt aufgerufen am 29.10.2020

- Verordnung des BLV über den Tierschutz beim Schlachten, der Bundesrat, zuletzt aufgerufen am 29.10.2020

- Kälber waren beim Ausbluten vermutlich bei Bewusstsein, Blick, zuletzt aufgerufen am 29.10.2020

- Die Geschichte vom guten und vom bösen Schaf, SRF, zuletzt aufgerufen am 29.10.2020

- Weiche Wolle hart produziert, Umweltntetz Schweiz, zuletzt aufgerufen am 29.10.2020

- Schmerzhafte Eingriffe bei Schafen, BLV, zuletzt aufgerufen am 29.10.2020

- Tierschutzgesetz, der Bundesrat, zuletzt aufgerufen am 29.10.2020

- Tiertransport Vorschriften, VSKT, zuletzt aufgerufen am 29.10.2020

- Einführung einer Deklarationspflicht für Mulesing-Merinowolle, die Bundesversammlung, zuletzt aufgerufen am 29.10.2020

- Live export sheep stressed and seasick in shipping pens, Queensland study finds, ABC News, zuletzt aufgerufen am 29.10.2020

- Sheep Exported to Qatar and the United Arab Emirates, Australian Government, zuletzt aufgerufen am 29.10.2020

- Das Leiden der Lämmer, Tierquälerei für Merino-Wolle, SRF, zuletzt aufgerufen am 29.10.2020

- zurück zur Kampagnen-Seite: Tierfreunde essen anders